地铁2033作者被捕背后的城市记忆与旅行启示

城市记忆的囚徒

一个普通的下午,俄罗斯知名科幻作家亚历山大·罗扎诺夫因“非法持有武器”和“参与非法组织”的罪名被捕。这一消息迅速在文学界和科幻爱好者中引发震动,而更令人意外的是,罗扎诺夫的代表作《地铁2033》正是一部以莫斯科地铁为背景的未来末日史诗。当作者被捕的消息传开,许多读者不禁开始思考:一个虚构世界的创造者,为何与真实世界的法律产生冲突?而这部小说所描绘的地铁废墟,又是否隐藏着某种被现实压抑的隐喻?

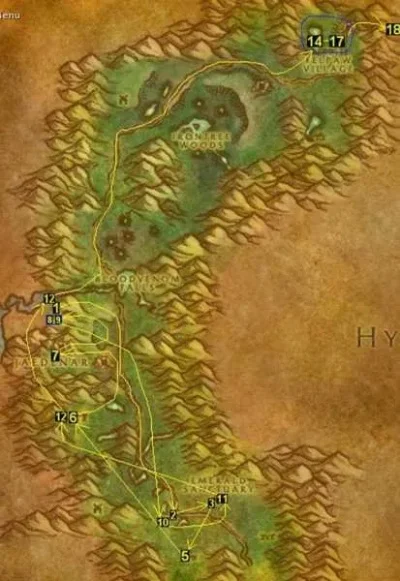

《地铁2033》以2019年莫斯科地铁爆炸案为开端,讲述了末日后幸存者在废弃地铁系统中建立的新秩序。小说中的“地铁”不仅是生存空间,更是一个浓缩的微型社会,充满了权力斗争、信仰崩塌与人性挣扎。罗扎诺夫通过对地铁角落的细致描写——锈蚀的通风口、废弃的站牌、暗处的拾荒者——构建了一个既荒诞又真实的末世图景。这种对城市基础设施的极致关注,让许多读者在阅读时仿佛置身于莫斯科的阴影之下,感受那些被遗忘的空间中的幽闭恐惧与希望微光。

罗扎诺夫被捕的细节尚未完全公开,但已有传言称他与某个名为“地下兄弟会”的极右翼组织有关联。这个组织主张通过暴力手段对抗移民政策,而罗扎诺夫的某些言论被认为与其立场相近。讽刺的是,《地铁2033》中恰恰批判了极端主义的危害——小说主角马克西姆最终死于他所信仰的暴力革命。如今,现实中的罗扎诺夫似乎正走在与虚构角色相似的歧路上,这种巧合让人们对他的命运感到唏嘘。

地铁小说的旅行密码

罗扎诺夫的遭遇引发了一个更深层次的问题:一部优秀的科幻小说,如何能成为一座城市的“隐形地图”?《地铁2033》之所以令人难忘,不仅在于其惊险的情节,更在于它对现实莫斯科的精准描摹。小说中多次出现的“阿尔巴特街”、“基辅站”等真实地名,让读者在阅读时仿佛在实地探险——那些在现实中早已被游客忽略的地铁站,在罗扎诺夫笔下却成为充满故事的空间。

许多科幻小说家都喜欢以城市为载体,而地铁作为现代城市的“血管”,天然具有叙事潜力。日本作家石黑一雄的《长日将尽》以伦敦地铁为线索,法国作家帕特里克·聚斯金德在《香水》中描绘巴黎地铁站的气味生态,而《地铁2033》则将这种写法推向极致——它不仅复原了莫斯科地铁的物理结构,更深入到空间背后的社会心理。这种“文学地理学”的写作方式,让读者在旅行时产生新的视角:那些地铁站的角落、涂鸦墙、废弃的售票亭,都可能成为被文学激活的“记忆点”。

如果读者有机会前往莫斯科,不妨尝试根据《地铁2033》的描述,寻找小说中的“隐藏场景”。例如,小说中提到的“第11号地铁站的地下水库”,实际对应着莫斯科地铁深处的废弃工程;而“地铁游击队”的据点,则可能影射某些真实存在的地下组织。这种“文学寻宝”的旅行方式,不仅能加深对小说的理解,更能让游客意识到:城市空间中,最动人的故事往往隐藏在最不起眼的地方。

末世文学的旅行启示

罗扎诺夫的案例也反映了末世文学在当代旅行文化中的特殊地位。这类小说通常将读者带入一个“破碎的世界”,而现实中,许多城市的废弃区域恰恰提供了类似的体验。例如,柏林的“幽灵地铁”、纽约的“地下废弃医院”、东京的“空置超市”,这些被遗忘的空间成为现代旅行的“另类景点”。《地铁2033》的读者或许会开始关注自己所在城市的“边缘地带”——那些被改造的工业区、废弃的剧院,甚至未通车的地铁站,都可能成为新的“文学素材”。

列表:

末世文学的旅行价值:

揭示城市被遗忘的维度

培养对废弃空间的敏感性

重新定义“冒险”的边界

激发对生存问题的思考

末世小说往往以“资源匮乏”为主题,而现实中,许多游客在旅行时也渴望体验“极限生存”——无论是徒步穿越无人区,还是在雨林中搭建临时营地。这种“文学与现实”的互动,让旅行者不再满足于传统的观光模式,而是开始探索更原始、更危险的体验。例如,许多读者在读完《地铁2033》后,会主动寻找莫斯科的废弃地铁站进行“探险”,尽管这种行为可能存在安全风险,但正是这种风险,让旅行变得更加独特。

从虚构到现实的边界

罗扎诺夫的逮捕事件,也暴露了虚构与现实之间模糊的界限。许多科幻小说家在创作时会深入研究现实社会,而他们的作品又反过来影响人们对现实的认知。例如,威廉·吉布森的《神经漫游者》预言了互联网的兴起,而《地铁2033》则让更多人关注俄罗斯的社会矛盾。当作者本人成为现实争议的焦点时,这种互动性更显讽刺——罗扎诺夫本人在批判极端主义的同时,却可能因个人行为卷入类似的争议。

读者或许会思考:如果《地铁2033》的作者被捕,是否意味着小说中的某些预言正在自我应验?马克西姆在小说中死于暴力,而罗扎诺夫本人是否正在重蹈覆辙?这种“角色与作者互文”的现象,在文学史上并不罕见。例如,阿道司·赫胥黎在写完《美丽新世界》后,也曾因政治立场与作品产生矛盾。但与前辈相比,罗扎诺夫的案例更具现代性——在一个信息爆炸的时代,作者的个人行为更容易被放大,而他们的作品也更容易成为社会话题的引子。

旅行者的反思

罗扎诺夫的遭遇为所有科幻读者和旅行者提供了一次反思机会:我们如何通过小说理解城市?我们又如何通过旅行验证小说?这种互动性让科幻文学成为独特的“旅行指南”——它不仅提供故事,更暗示了某些被忽视的现实。例如,《地铁2033》中关于地铁工人阶级的描写,可能让读者在旅行时特别关注莫斯科的底层社会;而小说对污染与资源枯竭的暗示,则可能引发对城市可持续发展的思考。

列表:

旅行者的行动建议:

在旅行前阅读相关科幻小说

寻找小说中的“现实原型”

用手机记录“被遗忘的空间”

参与当地的社区访谈

思考文学与现实的关联性

科幻小说常常预言未来的灾难,但旅行者通过实地体验,可能会发现某些灾难早已发生。例如,在阅读《地铁2033》后,读者或许会在某个废弃地铁站发现真实的拾荒者;或者,在某个被污染的河流边,印证小说中对环境崩溃的描写。这种“文学与现实的验证过程”,让旅行不再仅仅是观光,而成为对世界的重新认知。

尾声:地铁里的囚徒与自由人

罗扎诺夫的逮捕消息尚未尘埃落定,但他的作品已经为读者留下了一个永恒的疑问:在地铁深处,自由的边界在哪里?《地铁2033》中的幸存者马克西姆最终选择死亡,但他始终保持着对尊严的坚守。或许,现实中的罗扎诺夫也将面临类似的抉择——是屈服于法律,还是坚持自己的信仰?无论如何,他的作品已经证明:一部优秀的科幻小说,不仅能预演未来,更能照亮当下。

对于旅行者而言,罗扎诺夫的案例提供了一种新的旅行视角——那些地铁站的阴影、废弃的剧院、被遗忘的广场,都是被文学激活的空间。在这个意义上,我们每个人都可以成为“地铁2033”中的自由人,用想象力探索那些被现实压抑的角落。而当我们走出书本,走进城市,或许会发现:最动人的故事,永远隐藏在最不起眼的阴影之中。

版权声明:本文《地铁2033作者被抓-科幻作家被捕引深思》由网友konglu提供,仅作为展示之用,版权归原作者及公司所有;

出于传递更多信息之目的,如果侵犯了您的权益,请您来信告知,我们会尽快删除。